■口腔がん検査

過去30年間で口腔がんの発症数は3倍を超す勢いで増加中との国立がんセンターの統計があります。今では膀胱がんの罹患数を超えたとのデータもあります。常日頃歯科医師は、歯だけではなく患者さんのお口の粘膜も拝見していますが、たとえ口腔外科を勉強した専門医でも口内炎などの粘膜疾患と初期の口腔がんを正確に鑑別するのは難しいというのが現実です。

そこで近年登場してきたのが400~460nmの波長を使った光学診査機器(口腔がんを見つけるライト)です。

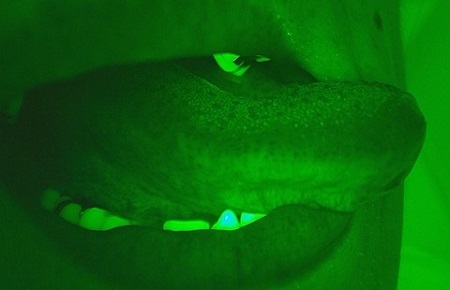

この機器は青色の光を発します。正常粘膜細胞の中にある補酵素やコラーゲンにこの光が当たるとそれらは自然蛍光を励起して青緑色に写ります。(上の写真は正常な舌)

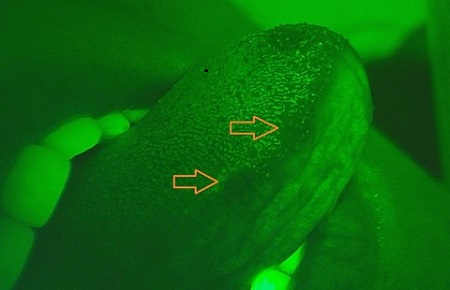

ところが口腔がんや前がん状態では補酵素の減少やコラーゲン線維の破壊が起こりますので蛍光を発せず暗緑色として観察されます。(下の写真オレンジ矢印部分)

この患者さんの場合は単に噛みしめ癖による舌の炎症と考えられ、現在経過観察中です。(炎症があると充血し、血液に含まれるヘモグロビンが増えます。そのヘモグロビンもこの光を吸収するので暗く写ります)

光学診査機器では確定診断には至りませんが、そのスクリーニングには役立ちます。(確定診断はあくまでも組織細胞検査となります)口腔がん光学診査はただ光を当てるだけなので、痛くも痒くもなく簡単に行うことができます。医学の進歩は患者さんに着実に恩恵をもたらしてくれています。

この検査は2025年9月現在行われていません。